頚動脈狭窄治療・頚動脈内膜剥離術

術中に脳虚血が起きているか、異常が発生していないかどうかを検知するために神経生理機能モニタリングを行います。運動誘発電位(MEP)、感覚誘発電位(SEP)、大脳の酸素の増減を感知する近赤外線モニター、舌の筋肉を支配する舌下神経を刺激する装置など、モニタリングは必須で行っています。

準備ができた後は、皮膚を斜めに切開して、皮下脂肪、筋肉を分けていき、頚動脈を出します。

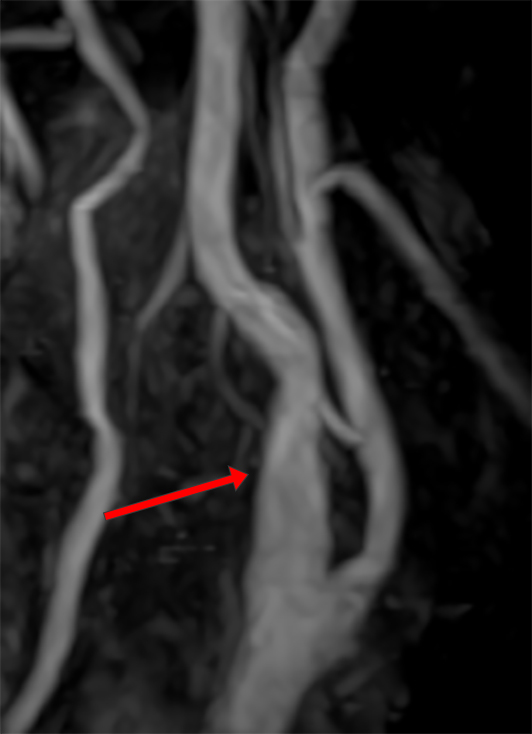

血管の周囲を剥離して、総頚動脈、内頚動脈、外頚動脈を露出します。ここまでの操作で出血は微量ですが、血管の周囲には発声、嚥下に関与する神経(迷走神経、上喉頭神経)、舌の運動を支配する舌下神経など重要な神経があり、周囲を剥離して回避しながら行います。総頚動脈、内頚動脈、外頚動脈を確保し、狭窄部の近位の総頚動脈、狭窄の遠位の内頚動脈、外頚動脈をクリップや鉗子で遮断できる状態にします。すべて遮断し、血管に切開を入れて開いて中を露出します。プラークを剥離して取り除き、血管を縫合した後、各血管の遮断を解除して血流を再開します。血管吻合部からは出血がにじんでくるため、フィブリン糊を塗布して止血を行います。(フィブリン糊は献血血液を原材料とする生体組織接着剤、止血用製剤です。)周囲の脂肪、筋肉、皮膚の止血を行い、皮下には微量な出血が貯まった際に体外に出せるようにチューブを入れておき、閉創します。

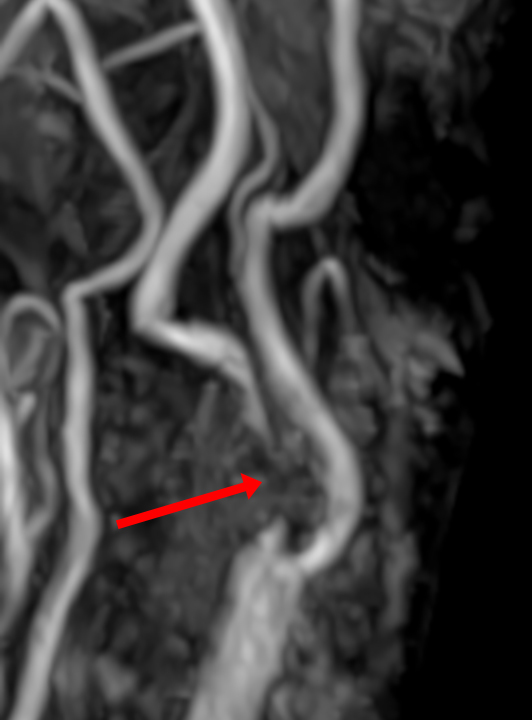

頚動脈を切開するためには総頚動脈、内頚動脈、外頚動脈の遮断が必要ですが、これにより脳の血流を遮断しています。遮断によっても反対の頚動脈や、頚椎の中を走行する椎骨動脈からの側副血行路があれば遮断しても脳は乏血に耐えられます。また全身麻酔がかかっていることによって、脳代謝が低下しているため、遮断に耐えやすい状況になっています。しかし、側副血行が乏しい場合、遮断により脳梗塞を生じる可能性があります。その場合、遮断、プラーク剥離操作中にも脳血流を保たなければなりません。その場合、遮断した近位と遠位をつなぐように血液を流しておくチューブを挿入します。これを内シャントといいます。

内シャントを使用するかどうかは術前検査で脳血流の評価で予測する他、実際に術中に頚動脈を遮断して神経生理機能モニタリングで異常がないかを確認し、異常が疑わしければ使用しています。

各工程において、注意点、危険性があります。

1 遠位塞栓

機械的に血管を操作するため、治療中の全過程で起こりえます。

2 遮断による虚血

神経生理機能モニタリングで異常がなくても、時に脳血流不足になることがあります。

3 徐脈、低血圧

頚動脈を操作する際に神経の反射がおきて脈拍、血圧が下がることがあります。

4 過灌流

狭くなった血管を拡げて血流を改善するのが目的ですが、血流が少ないこと状況下で脳の血管は少しでも血液を増やそうとして拡張した状態になっています。高度狭窄で側副血行路が少ないほど虚血状態が強く、脳血管もそれを代償しようとして拡張しています。そこで狭窄が解除されて血流が増加すると、目的を達成できた反面、流れすぎてしまう影響が出ることがあり、脳出血、痙攣発作を起こすことがあります。術前にその危険性が高いと判断した場合は、術後、数日、全身麻酔管理を続けることがあります。

5 急性閉塞

数日で、急にステントの中に血栓が形成され、閉塞してしまう状態です。

6 術後出血

血管の縫合部や皮膚などから出血する。

7 創部感染

創部に細菌の感染が起き、治癒が遅れる、創部が離開する。

8 長期的な再狭窄

急性ではありませんが、いったん血管内腔は拡がったものの、長期経過でまた狭くなることがあります。ステント留置が行われる場合もあります。